যুক্তরাষ্ট্র

পর্যবেক্ষক না এলেও নির্বাচনের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখবে যুক্তরাষ্ট্র: ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক না পাঠালেও নিজ উদ্যোগে, অনানুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন বিষয়ে সার্বিক খোঁজ খবর রাখবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের এক বৈঠক চলাকালে এ আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে আখতার আহমেদ বলেন, তারা আমাদের জানিয়েছেন যে নির্বাচন উপলক্ষে তাদের কোনো পর্যবেক্ষক দল আসবে না। তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীন একটি দল আসবে এবং মার্কিন দূতাবাস থেকে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় নিজ উদ্যোগে, নিজেদের মতো করে তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাবেন।

তিনি বলেন, তবে এটি আনুষ্ঠানিক কোনো পরিদর্শন নয়। তারা এমনিতেই দেখতে যাবেন—ভোটের অবস্থাটা কী। এ বিষয়ে আমাদের তাদের ইচ্ছাটা জানিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশন সাদরে তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

ইসি সচিব বলেন, বৈঠকে তারা নির্বাচনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। এর মধ্যে উনাদের বেশি কৌতুহল ছিল পোস্টাল ব্যালট নিয়ে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে তাদের জানিয়েছি, সেইসঙ্গে নমুনা ব্যালট দেখিয়েছি। তারা বলেছেন যে এটি জটিল, বেশ কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার। তবে তারা আমাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক সফলতা কামনা করেছেন।

প্রতিনিধি দলটি নির্বাচনি আচরণবিধি বাস্তবায়ন এবং লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কেও জানতে চান উল্লেখ করেন আখতার আহমেদ। জবাবে নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছে, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল, তদন্ত কমিটি এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে অভিযোগ মোকাবিলা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে কি না—এ বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্রের দূত জানতে চান। এর জবাবে নির্বাচন কমিশন জানায়, কমিশন পর্যায়ে এ ধরনের কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কোথাও কোনো স্থানীয় সমস্যা থাকলে তা স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান করা হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, তারা এটাও জানতে চেয়েছিলেন যে আমরা আমাদের আইনশৃংখলা ব্যবস্থাপনা কী হতে যাচ্ছে। আমরা বলেছি যে আমাদের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় সাড়ে ৯ লাখ কর্মী বিভিন্ন স্তরে কাজ করবেন।

ইসি সচিব জানান, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আমাদের জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট। তারা একটি সফল নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী।

উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশের ওপর গণভোট একযোগে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণা করে।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, বেগম তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অবসরপ্রাপ্ত) এবং মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা ডেভিড মু ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ফিরোজ আহমেদ।

৭ দিন আগে

হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন ট্রাম্প-সমর্থিত নাসরি আসফুরা

হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ট্রাম্প-সমর্থিত ব্যবসায়ী নাসরি আসফুরা। শপথ নেওয়ার পর তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অপরাধ দমন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবার মান উন্নয়নের অঙ্গীকার করেছেন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) দেশটির পার্লামেন্ট ভবনে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্য দেশের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত না থাকলেও কূটনৈতিক মহল ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

শপথ গ্রহণের পর ৬৭ বছর বয়সী নতুন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমাদের প্রিয় হন্ডুরাসের প্রতিটি প্রান্তে বাস্তব সমাধান পৌঁছে দিতে যে পূর্ণ অঙ্গীকার প্রয়োজন, তা নিয়েই আমি দেশ পরিচালনা করব।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের আগে হন্ডুরাসের এই রক্ষণশীল প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়ার পর আসফুরার ক্ষমতায় উত্থান ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। ভোট গ্রহণের পর গণনা শেষ করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এরপর ফল ঘোষণায় দেখা যায়, খুব অল্প ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি। এক শতাংশেরও কম ব্যবধানে জয় পান আসফুরা। নির্বাচনে কারসাজির অভিযোগ তোলেন প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

হন্ডুরাস কর্তৃপক্ষ জানায়, আসফুরা ৪০ দশমিক ২৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল প্রার্থী সালভাদোর নাসরাল্লা পান ৩৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ ভোট। নাসরাল্লা দাবি করে আসছেন, প্রকৃত প্রেসিডেন্ট তিনিই।

মঙ্গলবার আসফুরা বলেন, দক্ষতা বাড়াতে তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের আকার ছোট করবেন এবং দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেবেন।

৭ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ বর্জন আন্দোলনে এবার সাবেক ফিফা সভাপতি

গ্রিনল্যান্ড দখলের পায়তারা, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং অভিবাসন নীতির ব্যাপারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অবস্থানের মতো কিছু কারণে সম্প্রতি সমালোচিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর ধারাবাহিকতায় দেশটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ বর্জনে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই আন্দোলনে এবার যোগ দিয়েছেন সাবেক ফিফা সভাপতি সেপ ব্লাটার।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৬ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ ম্যাচ বর্জনের প্রস্তাবে সমর্থন দেন ব্লাটার। ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আচরণের প্রতিবাদেই এই বর্জনের ডাক দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্লাটার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাগতিক দেশ হওয়ার উপযুক্ততা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে সুইস পত্রিকা ডেয়ার বুন্ড-এ দেওয়া মার্ক পিয়েথের মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বিশ্বকাপ বর্জনের আহ্বান জানান তিনি।

হোয়াইট-কলার অপরাধ (ক্ষমতাসীনদের পেশাগত অবস্থান ব্যবহার করে করা অপরাধ) বিশেষজ্ঞ ও দুর্নীতিবিরোধী সুইস আইনজীবী মার্ক পিয়েথ এক দশক আগে ফিফা সংস্কারের স্বাধীন গভর্ন্যান্স কমিটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে, ১৯৯৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ফিফার সভাপতি ছিলেন ব্লাটার। তবে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের মুখে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি।

ডেয়ার বুন্ড-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিয়েথ বলেন, ‘আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, সবকিছু বিবেচনায় নিলে ভক্তদের জন্য একটাই পরামর্শ—যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে থাকুন! টেলিভিশনে দেখলেই ভালো। আর সেখানে পৌঁছালে ভক্তদের ধরে নিতে হবে, কর্মকর্তাদের মনঃপূত না হলে সরাসরি পরের ফ্লাইটেই দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে—যদি তারা ভাগ্যবান হন।’

এক্স পোস্টে ব্লাটার পিয়েথের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, ‘এই বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মার্ক পিয়েথ সঠিক বলেই আমি মনে করি।’

আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে উদ্বেগের কারণ হিসেবে ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড ঘিরে দখরদারি অবস্থান, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং অভিবাসন নীতির প্রয়োগবিরোধী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কৌশলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরেও এসব নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে।

জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতিদ ওকে গ্যোটলিখ শুক্রবার হামবুর্গার মর্গেনপোস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, বিশ্বকাপ বর্জনের বিষয়টি এখন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবার সময় এসেছে।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭৫টি দেশের ওপর ভিসা নেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশের ওপর নেমে আসে এই ‘ভিসা বন্ড’ নীতির খড়গ। এতে করে সেনেগাল ও আইভরি কোস্টের মতো ফুটবল অঙ্গনের প্রভাবশালী দুই দেশের ভক্তদের বিশ্বকাপ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। ওই দুই দেশের নাগরিকদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্বকাপ উপলক্ষে ভ্রমণের বিষয়ে দেশদুটির নাগরিকদের বলা হয়েছে, আগে থেকে ভিসা না থাকলে নতুন করে কেউ ভিসা পাবে না।

বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলেও একই ধরনের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে ইরান ও হাইতির নাগরিকদেরও। ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত প্রথম দফার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় এই দুই দেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রে তুষার ঝড়ের প্রভাবে ৩০ জনের মৃত্যু

ভয়াবহ তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তীব্র ঠান্ডা ও ঝড়ের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সময় সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দেশটির দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় তাপমাত্রার চরম অবনতি হয়। ঝড়ের কারণে গতকাল দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে এবং দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চল তুষারের চাদরে ঢেকে যায়। বহু মানুষ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ভয়াবহ ঠান্ডার মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য হন।

বাতাসের মান নির্ণয়কারী প্রতিষ্ঠান ও দেশটির আবহাওয়া অফিসের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, আরকানসাস থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাজুড়ে ১ ফুটের বেশি তুষারের আস্তরণ জমেছে। এর ফলে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, অসংখ্যক ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ স্কুলগুলোই বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা দপ্তর জানায়, পিটসবার্গের উত্তরের এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। সোমবার গভীর রাত থেকে আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত বাতাসের সঙ্গে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, এই প্রচণ্ড শীত শিগগিরিই কমার কোনো লক্ষণ নেই। সোমবার জানানো হয়, নতুন করে আর্কটিক অঞ্চল থেকে হিমশীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় ইতোমধ্যে বরফ ও তুষারে ঢাকা এলাকাগুলোতে তাপমাত্রা আরও দীর্ঘ সময় ধরে হিমাঙ্কের নিচে থাকবে। এ ছাড়া চলতি সপ্তাহে দেশটির পূর্ব উপকূলে আবারও একটি তুষার ঝড় আঘাত হানতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক সিটিতে তীব্র ঠান্ডায় সপ্তাহজুড়ে মোট আটজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ম্যাসাচুসেটস ও ওহাইয়োতে তুষার পরিষ্কারকারী গাড়ির (স্নোপ্লো) চাপায় নিহত দুই ব্যক্তিও রয়েছেন। এছাড়া রয়েছে আরকানসাস ও টেক্সাসে স্লেডিং দুর্ঘটনায় নিহত কয়েকজন কিশোর। সর্বশেষ কানসাসে একটি পানশালার বাইরে এক নারীর মরদেহ তুষারে ঢাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

লাখো মানুষ বিদ্যুৎহীন

সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫ লাখ ৬০ হাজারের বেশি বাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বলে জানিয়েছে ‘পাওয়ার আউটেজ ডটকম’। এর মধ্যে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ঘটনাই ঘটেছে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে। সপ্তাহজুড়ে হিমবৃষ্টি ও ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ লাইনের ব্যাপক ক্ষতি করেছে সেখানে। উত্তর মিসিসিপি ও টেনেসির কিছু এলাকায়ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পুরোপুরি বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে।

১৯৯৪ সালের পর সবচেয়ে ভয়াবহ তুষার ঝড়ের কবলে পড়েছে মিসিসিপি। সেখানকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে খাট, কম্বল, বোতলজাত পানি ও জেনারেটর পাঠাতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

মিসিসিপির গভর্নর টেট রিভস জানান, অন্তত ১৪টি বাড়ি, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ২০টি সরকারি সড়ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৮ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রে ৮ আরোহীসহ ব্যক্তিগত বিমান বিধ্বস্ত

যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে ৮ আরোহী নিয়ে একটি ব্যক্তিগত বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। ঝড়ের কবলে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সময় রবিবার (২৫ জানুয়ারি) রাত পৌনে ৮টার দিকে ব্যাঙ্গর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০০ নামের বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এ তথ্য জানিয়েছে। তবে বিমানের যাত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে তারা প্রাথমিকভাবে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। এফএএ ও জাতীয় পরিবহন সুরক্ষা বোর্ড দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করছে।

রবিবার দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ব্যাঙ্গরেও টানা তুষারপাত হয়। এই মধ্যে নিউ ইংল্যান্ডসহ দেশটির বেশিরভাগ অঞ্চলে রাতে ঝড় হয়। ঝড়ের মধ্যে পড়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

এক বিবৃতিতে ব্যাঙ্গর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানটি উড্ডয়নের সময় জরুরি কর্মীরা বিমানবন্দরে ছিলেন। তবে বিমানটি ছেড়ে যাওয়ার পর বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বিমানবন্দরটি ওরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা, ওয়াশিংটন, ডিসি এবং শার্লট, উত্তর ক্যারোলিনার মতো শহরগুলোতে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। বোস্টন থেকে এটি প্রায় ৩২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

গত সপ্তাহজুড়ে প্রবল ঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশে শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাত হয়েছে। এর ফলে বহু বিমান ও সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এতে দেশটির বেশিরভাগ অংশে বাণিজ্যিক বিমান চলাচলও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বিমানের ফ্লাইট শনাক্তকারী ওয়েবসাইট ফ্লাইটওয়্যার ডটকমের তথ্য অনুসারে, রবিবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১২ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং আরও অন্তত ২০ হাজার ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হয়েছে। ঝড়ের কারণে ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর, উত্তর ক্যারোলিনা, নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিমানবন্দরগুলোতেও দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রভাবিত হয়েছে।

বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০০ হলো একটি চওড়া আকৃতির ব্যবসায়িক জেট বিমান যা ৯ থেকে ১১ জন যাত্রীর জন্য তৈরি। এটি ১৯৮০ সালে ওয়াক-অ্যাবাউট কেবিনসহ প্রথম ব্যক্তিগত জেট হিসেবে চালু হয় এবং এয়ারচার্ট সার্ভিস ডটকমের তথ্য অনুসারে, এটি বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিগত বিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৯ দিন আগে

২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশিদের জন্য মার্কিন ভিসা বন্ড কার্যকর

আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ব্যবসা ও পর্যটন ভিসায় নতুন ‘ভিসা বন্ড’ প্রথা কার্যকর করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই বিধান অনুযায়ী, ভিসার জন্য অনুমোদিত আবেদনকারীদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত বন্ড বা জামানত জমা দিতে হবে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এক বার্তার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বার্তায় জানানো হয়, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে যারা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের (বি১/বি২) ভিসার জন্য অনুমোদিত হবেন, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত একটি ভিসা বন্ড জমা দিতে হবে। তবে ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারির আগে ইস্যু করা বৈধ বি১ ও বি২ ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

ভিসাপ্রত্যাশীদের সতর্ক করে দূতাবাস বলেছে, সাক্ষাৎকারের আগে বন্ড পরিশোধ করবেন না। আগাম বন্ড পরিশোধ করলে তা ভিসার নিশ্চয়তা দেয় না এবং তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট প্রতারণামূলক হতে পারে।

বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, সাক্ষাৎকারের আগে পরিশোধ করা কোনো অর্থই ফেরতযোগ্য নয়। তবে ভিসার শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করলে বন্ডের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

১৬ দিন আগে

গ্রিনল্যান্ড দখলে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন না দিলে শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

গ্রিনল্যান্ড দখলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে না থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপ করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিদলীয় মার্কিন কংগ্রেস প্রতিনিধি দল ডেনমার্কের রাজধানীতে যখন উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করছে, তার মধ্যেই এমন মন্তব্য করলেন ট্রাম্প।

গত কয়েক মাস ধরে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলে আসছেন, ন্যাটো মিত্র ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত। চলতি সপ্তাহের শুরুতেও তিনি বলেছেন, আর্কটিক অঞ্চলের এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে না এলে তা ‘অগ্রহণযোগ্য’ হবে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প উদাহরণ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন, এর আগে তিনি কীভাবে ইউরোপীয় মিত্রদের ওষুধ খাতে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ডের ক্ষেত্রেও আমি তা করতে পারি। যদি দেশগুলো গ্রিনল্যান্ড বিষয়ে একমত না হয়, তাহলে আমি তাদের ওপর শুল্ক আরোপ করতে পারি। কারণ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ড আমাদের প্রয়োজন। তাই আমি তা করতেই পারি।’

এর আগে অবশ্য গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে চাপ সৃষ্টি করতে শুল্ক আরোপের কথা বলতে শোনা যায়নি তাকে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেন।

ওই বৈঠকে গভীর মতপার্থক্যের নিরসন না হলেও একটি ‘কার্যকরী দল’ গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়, যার উদ্দেশ্য নিয়ে পরে ডেনমার্ক ও হোয়াইট হাউস ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রকাশ করে।

ইউরোপীয় নেতারা জোর দিয়ে বলেছেন, এই ভূখণ্ড নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেবল ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডেরই। চলতি সপ্তাহে ডেনমার্ক জানিয়েছে, মিত্রদের সঙ্গে সমন্বয় করে তারা গ্রিনল্যান্ডে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।

যে সম্পর্ক ‘লালন করতে হবে’

কোপেনহেগেনে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের একটি দল শুক্রবার ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের আইনপ্রণেতাদের পাশাপাশি দেশটির প্রধানমন্ত্রী মেট্টে ফ্রেডেরিকসেনসহ শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রতিনিধি দলের নেতা ডেলাওয়ারের ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস কুনস স্বাগতিকদের বলেন, ‘২২৫ বছর ধরে একজন ভালো ও বিশ্বস্ত মিত্র এবং অংশীদার থাকার জন্য ধন্যবাদ।’ তিনি বলেন, ‘ভবিষ্যতেও কীভাবে এই সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে আমাদের শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।’

আলাস্কার রিপাবলিকান সিনেটর লিসা মারকাউস্কি আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর বলেন, এই সফর বহু দশকের দৃঢ় সম্পর্কের প্রতিফলন এবং ‘এটি এমন একটি সম্পর্ক, যা আমাদের লালন করতে হবে।’

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ডকে কোনো সম্পদ হিসেবে নয়, আমাদের একটি মিত্র হিসেবে দেখা দরকার। আমি মনে করি, এই প্রতিনিধিদলের কাছ থেকেও সেটিই শোনা যাচ্ছে।’

তবে এই সুর হোয়াইট হাউসের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের আহ্বানকে ন্যায্যতা দিতে ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, দুর্লভ খনিজ সম্পদে ভরা গ্রিনল্যান্ড নিয়ে চীন ও রাশিয়ার নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। আবার হোয়াইট হাউস এই ভূখণ্ড বলপ্রয়োগে দখল করার সম্ভাবনাও নাকচ করেনি।

শুক্রবারের বৈঠকে অংশ নেওয়া গ্রিনল্যান্ডের রাজনীতিক ও ডেনিশ পার্লামেন্ট সদস্য ওহা খিমনিৎস বলেন, ‘সত্যি বলতে, গ্রিনল্যান্ডের ওপর হুমকি নিয়ে আমরা অনেক মিথ্যা ও অতিরঞ্জন শুনেছি। আমার মতে, বর্তমানে যে হুমকিগুলো আমরা দেখছি, তার বেশিরভাগ যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকেই আসছে।’

মারকাউস্কি ব্যয় ও ভোটারদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকার ওপর জোর দেন।

তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, এটা জোর দিয়ে বলা জরুরি—যখন আমেরিকার জনগণকে জিজ্ঞেস করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখল করার ধারণাটি ভালো কি না, তখন বিপুল সংখ্যক, প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোটার বলেছে, আমরা মনে করি না যে এটি ভালো ধারণা।’

নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডেমোক্র্যাট সিনেটর জিন শাহিনের সঙ্গে মারকাউস্কি একটি দ্বিদলীয় বিল উত্থাপন করেছেন, যাতে কোনো ন্যাটো সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি বা নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া গ্রিনল্যান্ড কিংবা কোনো সার্বভৌম ন্যাটো ভূখণ্ড সংযুক্ত বা নিয়ন্ত্রণে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা পররাষ্ট্র দপ্তরের তহবিল ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে।

হোয়াইট হাউসের বক্তব্যের সমালোচনায় ইনুইট কাউন্সিল

চলমান এই উত্তেজনা গ্রিনল্যান্ডবাসীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলছে। গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইয়েন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন মঙ্গলবার বলেন, ‘যদি আমাদের এখানে ও এখনই যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ডেনমার্ককে বেছে নিচ্ছি। আমরা ন্যাটোকে বেছে নিচ্ছি। আমরা ডেনমার্ক রাজতন্ত্রকে বেছে নিচ্ছি। আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বেছে নিচ্ছি।’

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলাস্কা, কানাডা, গ্রিনল্যান্ড ও রাশিয়ার চুকোটকা অঞ্চলের প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার ইনুইটের প্রতিনিধিত্ব করা নুকভিত্তিক সংস্থা ইনুইট সার্কামপোলার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বলেন, গ্রিনল্যান্ড অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের দখলে থাকতে হবে—হোয়াইট হাউসের এমন ধারাবাহিক বক্তব্য ‘গ্রিনল্যান্ডের মানুষের সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের দৃষ্টি এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।’

সারা ওলসভিগ নুকে অ্যাসোসিয়েট প্রেসকে বলেন, বিষয়টি হলো ‘বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি কীভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীগুলোর দিকে তাকায়। আর সেটি সত্যিই উদ্বেগজনক।’ গ্রিনল্যান্ডের আদিবাসী ইনুইটরা আবারও ঔপনিবেশিক শাসন চান না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

১৮ দিন আগে

কে কী বলল বিবেচ্য নয়, ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন: মার্কিন কূটনীতিকদের প্রধান উপদেষ্টা

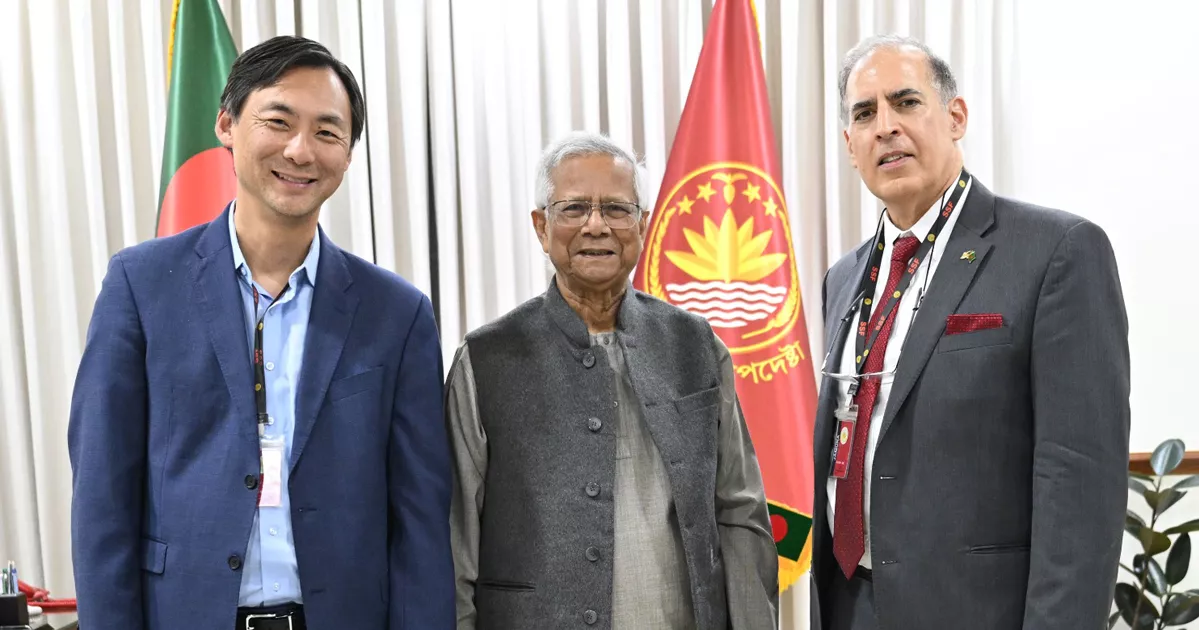

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময় অনুযায়ীই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনে দায়িত্ব পালনকারী যুক্তরাষ্ট্রের দুই সাবেক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক অ্যালবার্ট গোম্বিস ও মর্স ট্যান মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে তিনি একথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে আজ (বুধবার) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে ভুয়া খবরের বন্যা ও পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিতে অটল। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা শেষে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

তিনি বলেন, ‘কে কী বলল, তা বিবেচ্য নয়। নির্ধারিত ১২ ফেব্রুয়ারিই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; এর একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়।’

অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচনকালীন সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে এবং সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে পক্ষপাতমুক্ত প্রশাসন পরিচালনা করবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যালবার্ট গোম্বিস এবং সাবেক অ্যাম্বাসাডর-অ্যাট-লার্জ মর্স ট্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ সফর করছেন।

প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ও সফররত কূটনীতিকরা আসন্ন নির্বাচন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও এর পরবর্তী পরিস্থিতি, তরুণ আন্দোলনকারীদের উত্থান, জুলাই সনদ ও গণভোট, নির্বাচনকে লক্ষ্য করে ছড়ানো ভুয়া খবর ও অপতথ্য, রোহিঙ্গা সংকট এবং জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনে’র সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। জনগণের সম্মতি পেলে জুলাই সনদ গণতান্ত্রিক শাসনের এক নতুন যুগের সূচনা করবে এবং ভবিষ্যতে স্বৈরশাসনের কোনো সুযোগ রাখবে না।

তিনি বলেন, তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থকেরা নির্বাচনকে ঘিরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভুয়া খবর ও অপতথ্য ছড়াচ্ছে। তবে জনগণ এখন সচেতন। ক্রমেই তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভুয়া ভিডিও শনাক্ত করতে পারছে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি গোম্বিস একমত পোষণ করে বলেন, ভুয়া খবর বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের ‘প্রধান শত্রুদের একটি’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এই হুমকি মোকাবিলায় আরও জোরালো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি।

দুই কূটনীতিক গত দেড় বছরে সরকার পরিচালনায় প্রধান উপদেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য প্রশংসা করেন। তারা জানতে চান, বর্ণবৈষম্য-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার আদলে বাংলাদেশে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব কি না।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলার একজন বন্ধু হিসেবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনের’ প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন। তবে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠী তাদের অপরাধ অস্বীকার করে যাওয়ায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সে ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না।

তিনি বলেন, ‘সময় এখনও উপযুক্ত নয়। কোথা থেকে শুরু করবেন? ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন তখনই সম্ভব, যখন কেউ স্বীকার করে যে সে ভুল করেছে, নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়, অনুশোচনা প্রকাশ করে।

‘কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, কোনো অনুতাপ নেই। বরং তারা দাবি করছে যে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত তরুণরা সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছে। তাদের অপরাধের বিপুল পরিমাণে প্রমাণ রয়েছে। তারা যা করেছে তা সম্পূর্ণ বর্বরোচিত অপরাধ, তবু তারা সম্পূর্ণ অস্বীকারের অবস্থানেই রয়েছে।’

বৈঠকে এসডিজি সমন্বয়ক ও জ্যেষ্ঠ সচিব লামিয়া মোর্শেদও উপস্থিত ছিলেন।

২১ দিন আগে

ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে খালেদা জিয়ার স্মরণসভা আজ

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্মরণে সোমবার (১২ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনভিত্তিক কূটনীতিক, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক এবং সাংবাদিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন।

স্মরণসভাটির আয়োজক ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের সদস্য এবং মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্মরণসভায় খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে তার অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

২৩ দিন আগে

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড তালিকায় যুক্ত হলো বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের হালনাগাদ ভিসা বন্ড তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নাম। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ ও ব্যবসা ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত ‘ভিসা বন্ড’ বা ফেরতযোগ্য জামানত জমা দিতে হবে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভিসা বন্ডের আওতাভুক্ত দেশগুলোর হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করে।

এই কর্মসূচির আওতায়, নতুন করে যুক্ত হওয়া দেশগুলোর পাসপোর্টধারীদের অন্যান্য সব যোগ্যতা পূরণ থাকলে ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় ৫ হাজার, ১০ হাজার অথবা ১৫ হাজার ডলারের বন্ড দিতে বলা হতে পারে। এই অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘পে ডট গভ’ (pay.gov)-এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, এই নীতির আওতায় থাকা দেশের সংখ্যা বর্তমানে ৩৮টিতে দাঁড়িয়েছে। তালিকাভুক্ত অধিকাংশ দেশই দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলভুক্ত।

বাংলাদেশের পাশাপাশি এই তালিকায় রয়েছে আলজেরিয়া, কিউবা, নেপাল, নাইজেরিয়া ও ভেনেজুয়েলার মতো দেশ। নতুন এই শর্ত ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য, ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করে অবস্থান (ওভার স্টে) নিরুৎসাহিত করতেই বন্ডের এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তবে বন্ডটি ফেরতযোগ্য। যদি ভিসার মেয়াদ থাকাকালীন সময়ের মধ্যে কিংবা মেয়াদের শেষ দিন কেউ প্রস্থান করে তাহলে তার জামানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এছাড়া ভিসার মেয়াদের মধ্যে ভ্রমণ না করলে অথবা ভিসা আবেদনের পর প্রত্যাখ্যান করা হলে জামানতের অর্থ ফেরত দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া ভিসার মেয়াদের পর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলে অথবা আশ্রয় প্রার্থনা করলে জামানতের শর্ত ভঙ্গ বলে বিবেচনা করা হবে।

উন্নয়নশীল দেশের অনেক আবেদনকারীর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কার্যত নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে—এমন আশঙ্কা তুলে ধরে আরোপিত এই নীতিটি সমালোচিত হয়েছে।

এর আগে ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্য কিছু ‘উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ’ দেশের ভ্রমণকারীদের জন্য ভিসা বন্ড চালুর উদ্যোগ নেয়, কিন্তু পরে তা বাতিল করে।

২৮ দিন আগে